Prima di tutto, mi corre l’obbligo di un ringraziamento alla redazione del bollettino parrocchiale di Quinzano La Pieve. Anzi, un doppio ringraziamento, poiché per ben due volte negli ultimi due numeri del periodico, si è parlato più o meno direttamente di alcune mie ricerche di storia quinzanese, delle quali peraltro chi abbia letto qualche volta questa rubrica aveva probabilmente già conoscenza.

Nella Pieve dello scorso febbraio (pp. 12-13) è riportato un passo relativo alla chiesa di San Giuseppe, tratto dal volume XIV (l’ultimo uscito) dell’Enciclopedia Bresciana: la ciclopica fatica, giunta quasi a destinazione, del nostro concittadino don Antonio Fappani. Don Fappani, che aveva avuto la bontà di chiedermi il parere per qualche punto della voce “Quinzano”, ha ritenuto di menzionare espressamente nel suo scritto certe mie ipotesi, che sono state diligentemente riportate anche dal bollettino parrocchiale nelle pagine su San Giuseppe. In particolare l’attribuzione della pala coi "Santi Francescani" (primo altare a destra) al pittore Camillo Pellegrino, e dell’ancona del "Nome di Gesù" (secondo altare a destra) all’intagliatore Gian Giacomo Manente (cfr. L’Araldo n. 45, settembre ‘97), nonché l’identificazione del San Giuseppe della pala principale (altare maggiore) con il ritratto del donatore: il medico Giovanni Planerio Quinziano (cfr. L’Araldo n. 38, gennaio ‘97).

Ma non basta: anche nella Pieve di marzo (p. 27), in appendice a una relazione storico-artistica sulla parrocchiale (invero non aggiornatissima nella bibliografia), trovo riportate alcune delle pagine relative alla chiesa di San Faustino, dal cinquecentesco manoscritto del Nassino (cfr. L‘Araldo n. 49, gennaio ‘98), così come compaiono nella trascrizione da me pubblicata nel 1993.

Tuttavia in questo caso, per un refuso di redazione (?), dev’essere caduto il riferimento alla mia trascrizione, e vi compare menzionato soltanto mons. Guerrini, che aveva edito pure lui quelle pagine nel 1960, in forma più piana e leggibile della mia. In effetti, è mio vezzo inconfondibile (un tantino pedantino, lo riconosco, ma mi sto correggendo...) indicare la fine di riga; rispettare sistematicamente l’impiego di maiuscole e minuscole come nell’originale; mantenere la grafia della -u- anche quando si legge -v-; perfino conservare l’uso antico del doppio punto a inizio e fine delle parole abbreviate, o della doppia virgola invece dell’accento nella forma -è-.

Peccato di distrazione, quello della redazione della Pieve (e peccati anche gli errorucci di battitura e l'assenza di qualunque spiegazione del difficile testo); ma peccati veniali, visto che, con poca fatica, s’è già rimediato. In ogni caso, fa piacere che anche dei vecchi lavori, qualche volta, possano essere utili a qualcuno: se non altro a riempire le mezze pagine vuote.

Ma passiamo all’argomento del nostro articolo.

Un tipo piuttosto originale

Dopo una serie di contributi seriosi e impegnativi su santi, altari e campanili, occorre una pausa – diciamo così – un po’ più leggera, prima di riprendere con la sequela di atti notarili e di nuove scoperte che, se hanno atteso fino adesso a saltar fuori, potranno ben attendere ancora qualche settimana.

Per chi sia alla ricerca di aneddoti curiosi di vecchia cronaca quinzanese, niente di meglio che attingere a quel pozzo senza fine di notizie d’ogni genere e qualità, che è lo zibaldone settecentesco del medico Giovanni Gandino (una fonte preziosissima sulla quale non spenderemo parole, se non per riconoscenza alla famiglia Gandaglia, che ne è la proprietaria).

Questa volta ci è caduto l’occhio sulla vita di un personaggio assai singolare, che mostra più i caratteri di una simpatica macchietta che non di un sussiegoso monumento. È un prete (e chi se non i preti erano all’epoca i veri personaggi delle storie di paese?): don Giacomo Amighetto, buon moralista (esperto di dottrina morale), buonissimo professore di gramatica (cioè di latino), dilettante di musica, «mà sopra ogn’altro fù singolare nella virtù delle facezie e piacevolezze, ch’era una delizia la lui conversazione» (lui, qui come anche altrove nello scritto del Gandino, significa di lui, sua).

Il cronista non ne racconta grandi imprese o dotti ammaestramenti, ma alcuni aneddoti spassosi che ne attestano le spiccate qualità istrioniche, l’arguzia della battuta pronta, e la straordinaria capacità di suscitare l’attenzione e il divertimento degli interlocutori.

Le ragazze di don Amighetto

La narrazione del Gandino non è sempre esemplare per chiarezza d’espressione: cercheremo di guidare il lettore a capire almeno quel che siamo riusciti a capire noi.

Delle vicende raccontate dal cronista («le seguite» sono evidentemente le cose seguite, accadute), le prime quattro accaddero in occasione dell’ingresso in parrocchia dell’arciprete Giovanni Capello (a questo parroco abbiamo dedicato un contributo sull’Araldo n. 40, marzo ‘97).

Il giorno stesso del suo arrivo in Quinzano, il 25 novembre 1658 (a p. 124 del manoscritto non è indicato il giorno, ma l’informazione si recupera a p. 356, nella biografia del Capello), il prete Amighetto andò in visita al nuovo arciprete e, vedendo il seguito di ecclesiastici e amici troppo numerosi per essere ospitati tutti nella canonica, si offrì di accogliere qualcuno dei forestieri in casa propria («il proprio lui ospizio», la propria ospitalità). La burla dell’Amighetto consistette nel fingere di raccomandare all’ignaro Capello, sottovoce ma in modo da essere sentito da tutti i presenti, che avrebbe avuto piacere di accogliere solo gente tranquilla e di buon senso, per la ragione che aveva «della gioventù per casa di qualche vista e presenza, che si sà esser sempre facile à civettare»: insomma, pareva dicesse di avere per casa delle ragazze troppo carine e troppo civettuole per dei giovani chierici.

La serietà con cui parlava lasciò intendere a chi udì che in casa del prete vivessero creature divine, «mentre quelli ch’ v’andorono, mai altro poi non videro che le rane di due picciole donne vecchie, pelate, sdentate, e cogl’occhi rovesciati, ch’erano sue Sorelle più di lui stesso vecchie».

Le mantenute di don Gandino

A questo inganno ben riuscito segue la narrazione di un nuovo equivoco («quest’altra curiosa», l’altra cosa curiosa, curiosità), attratto in questo punto forse soltanto dalla somiglianza con il precedente e dalla contestualità cronologica, poiché con la figura dell’Amighetto appare entrarci poco.

Protagonista involontario qui è un altro sacerdote, don Pietro Antonio Gandino (1598-1663), zio del cronista e probabilmente fonte principale di questo e degli altri aneddoti raccontati in queste pagine. Il prete Gandino – bisogna dirlo – era uno dei notabili più in vista del paese verso la metà del ‘600, ed era, a detta del nipote (pp. 442-446), un sant’uomo tutto dedito a devozioni e digiuni: non mancherà occasione in futuro di parlare anche della sua biografia.

Il quondam (defunto, naturalmente quando il cronista scrive) signor zio, dunque, alla venuta del nuovo arciprete in una stagione veramente fredda, gli mandò cortesemente in dono della legna. Il nuovo parroco chiese da chi provenisse un regalo così prezioso e utile, e Antonia Marca, affittuale della famiglia Gandini, una vecchia burlona della stessa risma di don Amighetto, gli rivelò che l’iniziativa era di un prete, il quale con quel gesto fin dal primo momento («cosi à buon’hora») incominciava a ingraziarsi il superiore, perché non vedesse e non parlasse («incominciava à chiuderli gli occhi e la bocca, acciò non potesse vedere, fare né dire»), circa una strana relazione che egli, vecchio com’era, intratteneva da lungo tempo con due donne, da lui notoriamente mantenute («di certe due donne, che già un pezzo fà, ben che vecchio và publicamente mantenendo»).

Il Capello fece poco caso al pettegolezzo; poi, quando si recò in chiesa per la cerimonia di investitura e il saluto del clero locale, intravvide il prete Gandino e restò incantato da quella che «li pareva una gioviale fisonomia di Religioso pur’ santo e molto da bene, che propriamente spiri santità». Confidò subito il sentimento a don Amighetto, il quale non mancò l’occasione di farne una delle sue e, rimproverando con sussiego l’arciprete di indulgere troppo a giudicare le apparenze («sù la vista è pur mal far i giudici»), confermò la diceria delle due mantenute.

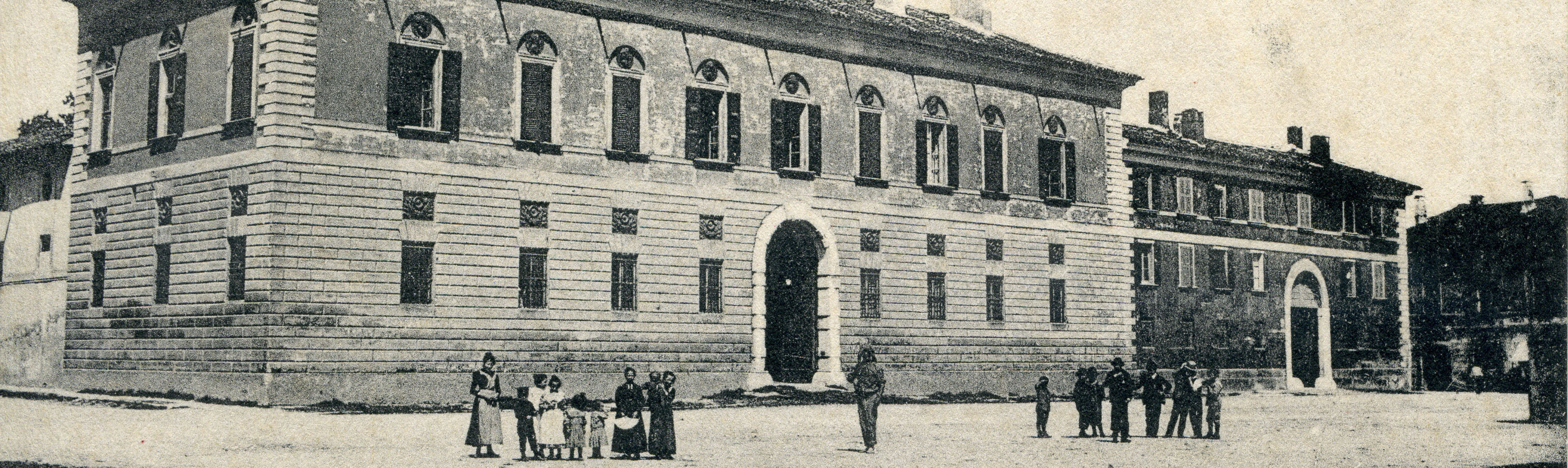

Il parroco ci rimase un po’ maluccio; ma solo fino al giorno seguente, quando, in visita al collegio delle Dimesse (l’edificio che oggi ospita le scuole medie), vide nella adiacente casa dei Gandini «due donne decrepite gobbe, sorde, una che con la rocca filava, e l’altra che col torcitoio torceva il filo, albergate in un corpo di casa annesso, hora da noi convertito in una caminata» (la caminata è un salotto con camino). Così fu chiaro che non era una pura malignità la diceria delle mantenute, anche se si trattava di due povere vecchie senza un’anima al mondo che si desse cura di pensare a loro, all’infuori del buon prete.

Lo stesso episodio è narrato in questi termini dal cronista nella biografia dedicata allo zio don Pietro Antonio (pp. 444-445):

lasciò godere a doi povere donne vechie sorde timorate di Dio una casa, come loro propria, col sostenerle ancora per dove le loro industrie del torcere il filo non potevano arivare. Onde è che veniva poi dalli Amici e dal Volgo proverbiato che fossero da Lui mantenute. Cosa che cosi bene fù data ad intendere a questo Arciprete Capello quando venne a questa Arciprebenda, perché quando lo vidde alla sua presenza in compagnia di questi altri Reverendi. si spiegò con voce bassa con alcuni più vechij di loro, che quella fisonomia molto li piacesse, parendoli che spirasse solo Santità. Et asseverandoli constantemente che manteneva due donne, rimase in aprensione, come ció potesse essere. Di che poi tosto ancora se ne sgombrò, quando in passare da quella casa vedendole a torcere il filo annesse al nostro habitato ricercò a chi l’acompagnava chi fossero li Padroni delle Case, e venendoli risposto essere il Reverendo Don Pietro Antonio Gandino, sogiunse ricercando pure che donne fossero quelle, li fù pure risposto essere due povere mantenute e dal medesimo Religioso per mera Caritá albergate, che ben poi osservandole, trovò essere sorde, vechie, rugose e senza denti, e che veramente erano degne d’essere mantenute dal Religioso medesimo, e non haverlo inganato chi cosí gli haveva detto né meno haver se stesso inganato, quando fece bon giudizio della sua Fisonomia”.

Una botte da spinare

Ma torniamo a don Giacomo Amighetto: l’avevamo lasciato in compagnia dei numerosi giovani chierici forestieri che, con la scusa della cortesia («sotto spezie d’urbanità»), erano corsi a casa sua curiosi di vedere le bellezze che vi abitavano, restando poi con un palmo di naso.

Il padrone di casa, trionfante per lo scherzo riuscito, sfoggiò allora la sua migliore vena: invitò tutti a seguirlo in cantina (caneva), dove si mise a smaniare attorno alla botte, tentando di spillare il vino (voltrespinare, se la parola è giusta, dovrebbe equivalere a spinare) con «un fascio di legna di spineti bene spinosi»: è chiaro che la burla giocava sull’equivoco lessicale tra spina dei rovi e spina della botte. E gli astanti si smascellavano dal ridere, finché non gli venne l’idea di bucare (pertugiare) la botte con un succhiello (trivellino), ottenendone il vino che cercava: «dove quì bellamente finse stuppirsi della propria sapienza in haver speculato un sí bel modo di trarlo».

A questo punto, con un bel soprassalto di acume psicologico, il cronista dipinge i giovani chierici che, «doppo d’haver tutti bevuto», se ne vanno combattuti tra sentimenti opposti: «bench’ ingannati dalla speranza di vedere le bellezze concepitegli e millantategli, partirono niente di meno sodisfatti et allegri; mà però taciti d’esser restati cosi bene delusi».

Agli ospiti rimasti in casa sua (quelli più quieti e sodi), «doppo d’haver dato varie materie di ridere», don Amighetto riservava tuttavia l’ennesimo spettacolo. Il tempo – già si sapeva – era freddo e l’ora tarda: era giusto il momento di insegnargli come scaldarsi il letto risparmiando sullo scaldaletto. La procedura era la seguente: bisognava «andare à torno à torno il letto, et ad ogni lato del medesimo con buona fede e devozione dargli più insensate [=incensate] di buone bevute col turribolo alla mano d’un buon fiasco di vino». Dunque, usando il fiasco come turibolo e il vino come incenso, bastava alzare e abbassare il gomito, come in chiesa con l’incensiere, e versarsi in bocca il carburante; naturalmente a ogni lato del letto come dell’altare, con un congruo numero di incensate per lato (almeno le tre rituali), e con la dovuta fede e devozione. Che il rimedio fosse efficace, egli era disposto a giurarlo solennemente tacto pectore, con la mano sul cuore; e quale grave affronto che gli ospiti «come increduli se ne ridessero.

Di fatto la commedia andò avanti per quasi tutta la notte, e continuò la mattina dopo in casa dell’arciprete, nel trombettare dei raccontatori.

Scarpe, ragazze e candele

Il nostro spassosissimo don Giacomo sapeva scherzare su tutti e su tutto: e non trascurava di ironizzare anche su se stesso, che è il segno della più autentica e intelligente ironia. Gli ultimi due aneddoti rivelano appunto questa qualità.

Quando acquistava delle scarpe nuove, faceva il giro del paese in una specie di marcia trionfale, con un ragazzetto che lo precedeva sventolando le scarpe vecchie: così la gente poteva verificare che egli, pur essendo vecchio e zoppo, era stato capace di consumare (frustare) un paio di scarpe, e prevedeva di consumarne in breve tempo un altro paio.

L’ultimo episodio narrato dal Gandino ha, per noi, un ulteriore risvolto di interesse socio-economico: vi si allude infatti esplicitamente all’esistenza in Quinzano di «uno spadolandiere numeroso di giovane lavoranti il lino». Si tratta, probabilmente, di una grossa manifattura tessile, con molte giovani operaie, che prendevano servizio fin dal mattino presto, giacché l’incontro avviene «doppo d’haver celebrato», ossia subito dopo la celebrazione della messa prima, intorno all’alba.

Le ragazze «allegre e curiose» pongono al vecchio prete due domande: che cosa stesse facendo e che novità avesse da raccontare. Non credo ci sia necessità di illustrare le risposte.

Ecco un simpatico e colorito quadretto di genere, forse non austero come le nobili storie dell’arte e della cultura, e tuttavia vivace e pieno di arguto realismo. È un modo questo di accostarci a un aspetto del nostro passato forse poco frequentato dalla storiografia, soprattutto perché poco coltivato dalle stesse fonti antiche, che consideravano la vita quotidiana come indegna di figurare nei libri e nelle memorie. Oggi al contrario si attribuisce anche agli aspetti minori del vivere umano un interesse non inferiore a quello destinato ai fenomeni storici più impegnativi: perché le guerre, le dominazioni, le politiche, spesso passano sopra la testa della gente senza lasciarvi tracce davvero significative; i caratteri e i comportamenti delle persone e delle comunità, invece, sono il vero terreno sul quale cresce e si alimenta la pianta della storia.

Tommaso Casanova

(L’Araldo Nuovo di Quinzano, a. VI n° 51, marzo 1998, pp. 7-8)

Riferimenti doceumentari e bibliografici

- Giovanni Gandino, Biografia di Giacomo Amighetto, sacerdote, Alveario cronologico, pp. 125-129

- Casanova, Tommaso, 1993

Frammenti di una terra. Il paese di Quinzano intorno al 1540 negli appunti di Pandolfo Nassino e nella relazione di Annibale Grisonio, Quinzano-Bordolano, GAFO-Cassa Rurale ed Artigiana di Bordolano, pp. 44-48